— версия для печати

И всякий из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих среди них, кто на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, должен выпустить кровь её и покрыть её землёю

Левит, 17:13

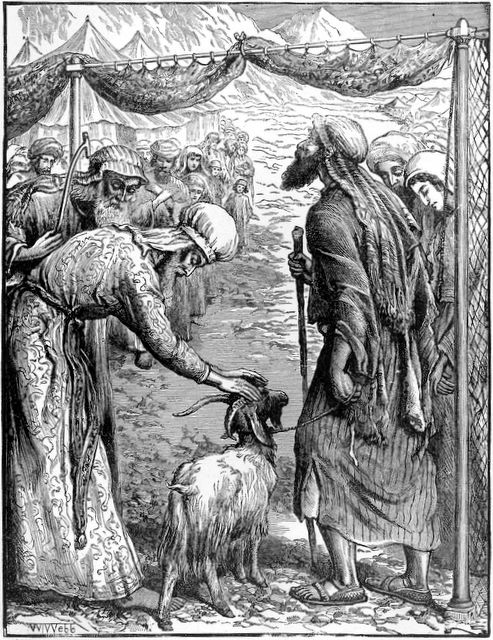

Наш раздел открывается описанием порядка службы первосвященника в Судный День, продолжая повествование раздела Шемини (Левит, 10). Там Писание обрывает эту тему на ровном месте и переходит к разделам Тазриа и Мецора, чтобы лишь потом снова вернуться к ней. Однако, как мы уже неоднократно отмечали, Тора не придерживается хронологического порядка (как объясняет Раши, это связано с тем, что «тот, кто сшивал свитки вместе», перепутал при сшивании их порядок – см. комментарий Знания Истины к разделам Пекудей, Ваикра и Цав). Но и здесь порядок службы Судного Дня описан не до конца. Где же Моисей завершил описание? – В книге Чисел, 29:7-12: «И в десятый день седьмого месяца… И приносите во всесожжение Господу, в приятное благоухание, одного молодого быка, одного овна», и т. д. Эти разрывы выглядят довольно странно; среди мудрецов возникли разногласия по вопросу о природе упомянутого овна, приносимого в жертву в Судный День. В трактате Йома,70б, сказано: «Рабби сказал, что реченый овен, один числом (Левит, 16:5) – тот самый, о котором говорится в разделе о порядке жертвоприношений (Числа, 29:8). Рабби же Элазар, сын рабби Шимона, считает, что речь идёт о двух разных овнах; об одном говорится здесь, о другом – в разделе о порядке жертвоприношений». А вот если бы Всевышний проследил за порядком написания, то собрал бы в одном месте всё, что относится к порядку жертвоприношений, избавив нас от разногласий среди мудрецов.

Как бы то ни было, из Писания мы видим, что основная служба Судного Дня – это служба первосвященника в Святая Святых. Как же народ очищается от своих грехов в наше время, когда коhены больше не служат в Храме?

Мудрецы установили для этого ряд молитв, содержащих просьбы о прощении и искуплении. Всё это указывает, в свою очередь, на то, что правила, по которым мы ныне живём, исходят не из написанного в Торе, а от мудрецов, дающих указания из поколения в поколение. Некоторый намёк на это можно увидеть в трактате Йома, семь первых глав которого посвящены службе первосвященника в Судный День – и лишь восьмая глава, последняя, рассказывает о законах поста, изнурения и всепрощения. У каждого поколения – своё искупление, свои способы заслужить прощение Небес. В древние времена это делалось, возможно, в соответствии с описанием, данным Торой, но в наши дни служба Судного Дня основана почти исключительно на постановлениях мудрецов. Этот принцип является одной из основ еврейской религии и заслуживает особого внимания.

Мы уже писали в главе Мецора, что Тора не жалеет слов, чтобы поведать о том, чего никогда не было, и в то же время удивительно скупо, лишь в общих чертах, рассказывает о таких принципиальных вещах, как, например, законы чистоты семейной жизни. И вот – перед нами очередной пример такой странной краткости и недоговорённости, на этот раз в законах о кошерной пище. И надо ж было так случиться, что необъяснёнными остались законы шехиты – забоя скота. Откуда известно, что скот предписано именно резать? В Сефер hа-Хинух, зап. 651, написано: «‘Зарежь (в жертву) из крупного и из мелкого скота твоего… как Я повелел тебе’ (Второзаконие, 12:21) … В Сифри сказано: Как освящённое принесением в жертву, так и предназначенное для повседневного употребления в пищу (животное) следует зарезать. Слова: ‘Как Я повелел тебе’ свидетельствуют о том, что Моисею было дан указ касательно глотки и дыхательного горла» (см. также трактат Хулин, 28а).

Помимо того, что стих «Зарежь (в жертву) из крупного и из мелкого скота твоего» не имеет ни малейшего отношения к шехите, в другом месте мы видим прямо обратное (т. е. что шехита не нужна). В книге Левит, 17:13, сказано: «Кто на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, должен выпустить кровь её и покрыть её землёю». Из этого стиха видно, что птиц и зверей можно ловить и умерщвлять, не перерезая им глотки, как считает и рав Йеhуда, чьё мнение, со ссылкой на рабби Ицхака, сына Пинхаса, приводится в трактате Хулин, 27б: «Тора не обязывает нас резать птицу, ибо сказано: ‘должен выпустить кровь’ – речь идёт исключительно о выпуске крови». Получается, что заповедь шехитыи все связанные с ней законы, столь тщательно соблюдаемые повсеместно и во все времена, не имеет никакого обоснования, связанного со словами Писания, – эти нагромождения правил изначально висят на тоненьком волоске!

В трактате Хулин, 27а, объясняется: «Рав Каhана сказал: Откуда мы знаем, что резать нужно именно шею? – Ибо сказано: ‘И зарежет на погибель тельца’ – там, где шея погибчее (т. е. гнётся), его можно резать… но, видимо, то, что резать нужно шею, известно всё же через учение (по традиции, идущей от Моисея с горы Синай – Раши)». Как мы видим, рав Каhана хотел вывести закон о том, что забиваемому скоту перерезают горло, с помощью игры слов (мы уже не раз писали о том, как мудрецы определяют законы, развлекаясь игрой слов в своё удовольствие), но Гемара не приняла его точки зрения и заявила, что все законы кошерного забоя скота были почерпнуты из традиций, полученных Моисеем на горе Синай. Здесь будет уместно обратить внимание читателя на утверждение Гемары и Сифри: «Слова: ‘Как Я повелел тебе’ свидетельствуют о том, что Моисею было дан указ касательно глотки и дыхательного горла». Почему мудрецы решили вдруг, ни с того ни с сего, что в сказанном содержится намёк на полученную на горе Синай традицию законов шехиты? Недаром Раши написал в комментарии к Левит, 25:1: «Почему о законах седьмого года написано в связи с Синайским откровением? Разве не все заповеди были даны на горе Синай? – Следовательно, как законы седьмого года были даны там во всех тонкостях и подробностях, так и прочие заповеди равно были даны на горе Синай во всех тонкостях и подробностях». Но, в таком случае, это распространяется и на законы шехиты, и тогда сказанное в Гемаре и в Сифри оказывается по меньшей мере малопонятным.

Коль скоро об этом зашла речь, мы хотели бы открыть глаза на правду некоторым благочестивым евреям, искренне верующим в простоте душевной, что шехита, установленная мудрецами, – наименее болезненный из всех возможных способов умерщвления (включая молниеносное убиение электрическим разрядом), который позволяет соблюсти заповедь, запрещающую мучить животных. Для того, чтобы разубедить их в этом, будет, видимо, довольно привести гемару из трактата Хулин, 121а: «Если кто хочет отведать мясо животного, которое ещё не умерло (будучи зарезано), так пусть вырежет кусочек мяса из того места, где делается шехита, просолит как следует, вымоет как следует и подождёт, пока животное не умрёт». Перед нами, получается, hалаха, которая ясно и недвусмысленно позволяет разрезать живую плоть животного, бьющегося в предсмертных мучениях, и взять кусок мяса для еды! Более того, из-за того, что после этого животное может жить ещё долго, Рама пишет в Йоре Деа, гл. 67, п. 3: «Некоторые полагают, что изначально следует сломать животному шею или вонзить ему нож в сердце (после того, как его зарежут – прим. пер.), дабы приблизить его кончину и не дать крови впитываться во внутренние органы». Следовательно, тот, кто этого не делает, тот, кто просто режет скот так, как это принято в наше время, подвергает животных длительным и тяжким мучениям (да и причина, которую Рама выдвигает в обоснование своему закону, никак не связана с соображениями гуманности; она носит чистоhалахический характер – «чтобы не дать крови впитываться во внутренние органы»). Такое чудовищное и бессердечное измывательство над животными должно быть отвратительно любому, кто ещё не утратил способности к состраданию.

Мы приведём ещё одно доказательство нашей правоты. Главное правило законов шехиты заключается в том, чтобы перерезать животному и глотку (пищевод), и дыхательное горло (трахею). Для птицы же достаточно одного: либо пищевода, либо трахеи; перерезать при этом также артерии считается необязательным. Жестокость по отношению к животным проявляется в полной мере в Шулхан Арухе, Йоре Деа, 21, 5: «Если горло (у птицы) перерезано наполовину (и она всё ещё жива, т. е. не является трейфой), и её резать дальше и перерезать больше чем наполовину, она будет кошерной». Эта hалаха сообщает нам, что можно всего лишь ещё немного надрезать птичье горло, перерезая его больше чем наполовину, вслед за чем преспокойно оставить птицу умирать. Судите сами, какую боль будет испытывать несчастный петух, которого надрезанное горло убьёт далеко не сразу и не избавит от долгих и тяжких мучений.

Есть и такой довод: если смысл заповеди о шехите сводится к милосердию Господа, наказавшего нам умерщвлять животных как можно менее болезненным способом, наверняка именно так следовало бы поступать и в Доме Божием – то есть Храме. Но, в таком случае, отчего же Тора велит не резать птицу, предназначенную для всесожжения, а сворачивать ей шею? В Левит, 1:14-15, сказано: «Если же из птиц… И принесёт её священник к жертвеннику, и надломит ей голову (погружает ноготь в основание шеи и ломает шею, пока не доходит до глотки и дыхательного горла и разрывает их – Раши)».

Из всего вышесказанного можно сделать только один вывод. Как мы уже писали в главе Тазриа, заповеди были даны не из гуманности или милосердия, а для того, чтобы установить для евреев определённые рамки, пусть даже иные из них излишне суровы, а подчас и жестоки – всё затем, чтобы показать, что евреи – рабы Господни, верные Его заветам. И действительно, не пристало рабам подвергать критике намерения господина; рабы должны подчиняться ему душой и телом и исполнять всё, что бы он ни приказал. Раб – это тот, кто отвергает самого себя ради кого-то другого, кто упраздняет свою волю, свои помыслы, своё «я», душа его растоптана в прах, в нём больше нет ничего своего. Для человека свободного нет ничего более презренного, нежели раб, усердно тянущий свою вечную лямку.