— версия для печати

Всякий, кто подойдёт, приблизится к скинии Господней, умрёт: не обречены ли мы все?

Числа, 17:28

Согласно сказанному в предыдущих главах, евреи, начав свои странствия, достигли пустыни Паран, как говорится в Числах, 12:16: «Затем двинулся народ из Хацерота и остановился в пустыне Паран».

Когда же происходит действие главы Корах? В соответствии с ходом повествования, дело должно было быть сразу после истории с лазутчиками; так пишет и мидраш Седер Олам Рабба (гл. 8): «Они (евреи) вышли из Хацерота и пришли в пустыню Паран двадцать восьмого числа месяца Сивана, а двадцать девятого Моисей послал лазутчиков… которые обошли Святую Землю и вернулись по истечении сорока дней… это было девятого числа месяца Ава… после лазутчиков начались раздоры, вызванные Корахом, которого впоследствии поглотила земля». То же пишет и Седер hа-Дорот.

Но, в таком случае, совершенно непонятно, почему сыны Израиля жалуются в нашем разделе и говорят, что каждый, кто приблизится к скинии, умирает – когда Господь, собственно, и предостерегает их, чтобы они не приближались к ней: «И исполняют всякую службу в шатре откровения, всякую работу при шатре: посторонний же да не подходит к вам… а посторонний, кто приблизится, смерти предан будет» (Числа, 18:1-7). А ведь об этом Писание предостерегает их ещё до начала странствий в пустыне. Права коhенов и левитов описаны подробнейшим образом, в то время как прочих сынов Израиля Тора ясно предупреждает: «Левиты же будут стоять станом вокруг скинии откровения, чтобы не было гнева на общину сынов Израиля» (Числа, 1:53). Рашбам почувствовал неладное, и в комментарии к Числам, 17:27 он пишет: «Каждый, кто приблизится к скинии, чтобы охранять её, или же подойдёт к сосудам скинии вместе с левитами, умрёт, ибо Господь ещё не предупредил их об этом, так как здесь ещё не сказано: ‘A посторонний, кто приблизится, смерти предан будет’».

То, что пишет Рашбам, совершенно непонятно. Неужели он упустил из виду сразу несколько стихов Торы? Он утверждает, что до сих пор не было сказано, что посторонний, кто приблизится, смерти предан будет – в то время как аж в трёх предшествующих местах Пятикнижия именно так и сказано: «А посторонний, кто приблизится, смерти предан будет»!

Вот эти места в Торе:

«И при подъёме скинии в путь пусть складывают её левиты; и при остановках скинии пусть ставят её левиты; посторонний же, который приблизится, да предан будет смерти» (Числа, 1:51);

«Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали за священнослужением их; посторонний же, который приблизится, смерти будет предан» (Числа, 3:10);

«Становятся перед скинией к востоку, пред шатром соборным к востоку, Моисей и Аарон и сыны его, охраняют службу святилища для предостережения сынов Израиля; посторонний же, который приблизится, предан будет смерти» (Числа, 3:38).

Может быть, Рашбам попросту намекает на истинный порядок событий в Торе – такой, каким тот ему представляется?

Ибн Эзра, также обративший внимание на неувязки со временем, не стал прибегать к недомолвкам. К Числам, 17:27 он прямо написал: «Тогда Господь сказал Аарону, что он стоит во главе колена левитов, предупредив его, чтобы левиты уберегли сынов Израиля от нарушения… этот раздел также указывает, что действие главы о пустыне происходит тогда, когда установили скинию и левиты были избраны». Он же пишет к Числам, 16:1: «И отделился Корах – Это было в пустыне Синай, когда сменились первенцы и левиты были выделены из числа прочих». Выходит, что по мнению двух крупнейших авторитетов, порядок глав перепутан. Каждый из них объясняет это по-своему: Рашбам лишь намекает, в то время как Ибн Эзра возвещает во всеуслышание, что автор Торы и тут перепутал порядок событий, поместив главу о Корахе после главы о лазутчиках. (Что до хронологии, принятой среди правоверных евреев, то она заслуживает отдельной статьи, каковую статью – о виртуальности этой хронологии и её оторванности от исторических реалий – мы надеемся выпустить в провидимом будущем.)

В текущем разделе повторяется и заповедь выкупа первенца: «Всякое перворождение чрева какой-либо плоти, которое принесут Господу, из людей и из скота, да будем твоим; но ты должен выкупить», и т. д. (Числа, 18:15). В Исходе уже было сказано: «Отделяй Господу всё, разверзающее недра; и всё разверзающее из приплода скота, который будет у тебя, мужского пола, – Господу» (Исход, 13:12). Кроме того, в Исход, 34:19: «Всякое перворождение утробы – Мне», и т. д.

Здесь стоит заметить, что Хезкуни написал в комментарии к Числам, 18:15: «Всякое перворождение чрева какой-либо плоти – Это приведено в нашем разделе, чтобы поведать о выкупе за перворожденное нечистое животное». Это объяснение совершенно непонятно, поскольку заповедь выкупа первенца относится не ко всякому животному, а именно к ослу, как пишет Маймонид в Законах первенцев, гл. 12, з. 43: «Сказанное здесь о нечистом животном относится только к ослу». Да и выкупают осла не за пять «зевсов» (динаров), а за его реальную стоимость, о чём Маймонид пишет в з. 11: «Если у человека нет барашка для выкупа, он выкупает его (осла) за его стоимость и отдаёт деньги коhену, ибо Тора говорит о возможности выкупа за барашка для того, чтобы облегчить, а не усложнить ему жизнь».

Обратите внимание, уважаемый читатель, на различия между главами – потому что здесь не так всё просто. Во-первых, в Исходе сказано, что всякое перворождение утробы – Господу, а в Числах говорится, что всякое перворождение чрева «да будет твоим». Во-вторых, в книге Исход упоминается исключительно перворожденный осёл, тогда как в Числах сказано вообще о «нечистом животном» – видимо, любом нечистом животном.

И, наконец, в нашем разделе (Числа, 18:14) сказано: «Всё, посвящённое Господу в Израиле, да будет твоим (коhена)». А в Левит, 27:28, говорится: «Всякое же посвящённое, что посвящает человек Господу из какой-либо собственности своей: человека ли, скотину ли, или из поля своего владения, – не продаётся и не выкупается; всякое посвящённое есть святая святых, оно Господу». [А ведь что такое посвящение? – Речь идёт о ситуации, в которой человек объявил что-либо табу, посвятив его тем самым Господу, и присовокупил какое-то условие, вроде: «Если произойдёт то-то и то-то, такая-то часть моего имущества (или такой-то человек) будет табу».]

А как объясняют эти противоречия мудрецы? Трактат Эрхин, 29а: «Если табу находится в дому хозяина, то оно – святыня во всех смыслах, ибо сказано: ‘Всякое посвящённое есть святая святых, оно Господу’. А если хозяин отдал его коhену, то оно никак не является святыней, ибо сказано: ‘Всё, посвящённое Господу в Израиле, да будет твоим’». Это объяснение представляется крайне натянутым и плохо соответствует смыслу сказанного.

В стихе: «Всякое посвящённое есть святая святых, оно Господу» ясно говорится, что посвящённое принадлежит Господу, и между Ним и евреями нет никаких посредников, включая коhенов. Там, где Тора действительно хочет отдать «святая святых» коhену, она так и говорит: «Вот что принадлежит тебе из пресвятого, из возжигания: всякая жертва их: всякое приношение хлебное и всякая их жертва грехоочистительная, и всякая жертва повинности их, что они воздадут Мне; святая святых она, тебе и сынам твоим» (Числа, 18:9).

Различие между «святая святых» и «святая святых для коhена» видно невооружённым глазом.

Мы же, с нашей тягой к познанию путей Торы, не отступимся от сказанного там. Бенедикт Спиноза, один из величайших еврейских философов, пишет об этом в своём «Богословско-политическом трактате»: «Любое представление о Писании должно проистекать изнутри оного».

Что же такое это самое «святая святых оно Господу», о котором говорится в Торе? Писание сообщает нам, по сути, о совершенно чудовищных обычаях наших отцов (Левит, 27:29): «Всякий посвящённый человек не может быть выкуплен; он должен быть предан смерти»!

Итак, праотцы объявляли людей табу, и тех полагалось казнить!

Вот как Раши объясняет этот стих: «Всякий посвящённый человек, –Если человек осуждён на казнь, а кто-то скажет, что обязуется его выкупить, это ровным счётом ничего не значит. Он должен быть предан смерти, – Поскольку он идёт умирать, его жизнь ничего не стоит, и за неё, соответственно, нельзя назначить выкуп». Раши позорнейшим образом насилует Писание. Общая формулировка наказания «должен быть предан смерти» превратилась в «человека, приговорённого к казни и шествующего на место приведения приговора в действие». Повеление же «не может быть выкуплен» означает, согласно Раши, что «поскольку он идёт умирать, его жизнь ничего не стоит», в то время как общее определение «всякий посвящённый» стало у Раши описанием редкого частного случая, в котором посвящался, видимо, осуждённый на казнь, и как раз в тот момент, когда он шёл на эшафот.

Писание можно искажать без конца – лишь бы не представить Тору как собрание диких и варварских законов. Но – горе тому, кто так поступает. В поисках подходящего объяснения, соответствующего его мировоззрению, такой комментатор в итоге искажает и Писание, и факты – а всё ради того, чтобы в Торе не было противоречий. Подробно об этом – см. Выпуск №1и №3.

Ниже мы изложим вкратце комментарий Нахманида к Левит, 27:19 (см.); читая его, невольно содрогаешься.

Надо сказать, что разрешение Торы убить посвящённого – не пустые разговоры. В Писании немало примеров тому, как подобные убийства совершались – и ещё как совершались! – на основании этого разрешения.

После ужасной истории, произошедшей с наложницей в Гиве, колена Израиля принесли клятву: «Кто из всех колен Израилевых не приходил в собрание пред Господа? Ибо клятва великая была о том, кто не взошёл пред Господа в Мицпу, и сказано было: смерти да будет предан… И оказалось, что никто не пришёл на сбор в стан из Явеш-Гилада… И вот что сделаете: всех мужчин и всякую женщину, познавшую ложе мужское, – уничтожьте» (Судей 21:5-12).

Вот так, в точности согласно сказанному в Торе, вели себя наши предки в эпоху судей. Поклявшись, они взяли и перебили жителей Явеш-Гилада – кроме девственниц. Обыкновенный геноцид, такой же отвратительный, как любой другой.

Вот ещё пример: перед тем, как отправиться на войну, Саул сказал: «Проклят будет человек, который вкусит пищу до наступления вечера». Ионатан этого не слышал: «Ионатан же не слышал, как отец его заклинал народ, и протянул конец палки, которая в руке его, и обмакнул его в медовые соты, и поднёс руку к устам своим» (Самуил I, 14:24-46). Что же было дальше? – «И сказал Саул: Пусть такое-то зло сделает мне Бог и даже больше, если ты, Ионатан, не умрёшь». Саул поклялся предать смерти любого, кто нарушит пост, и хотел умертвить из-за этого даже своего сына Ионатана.

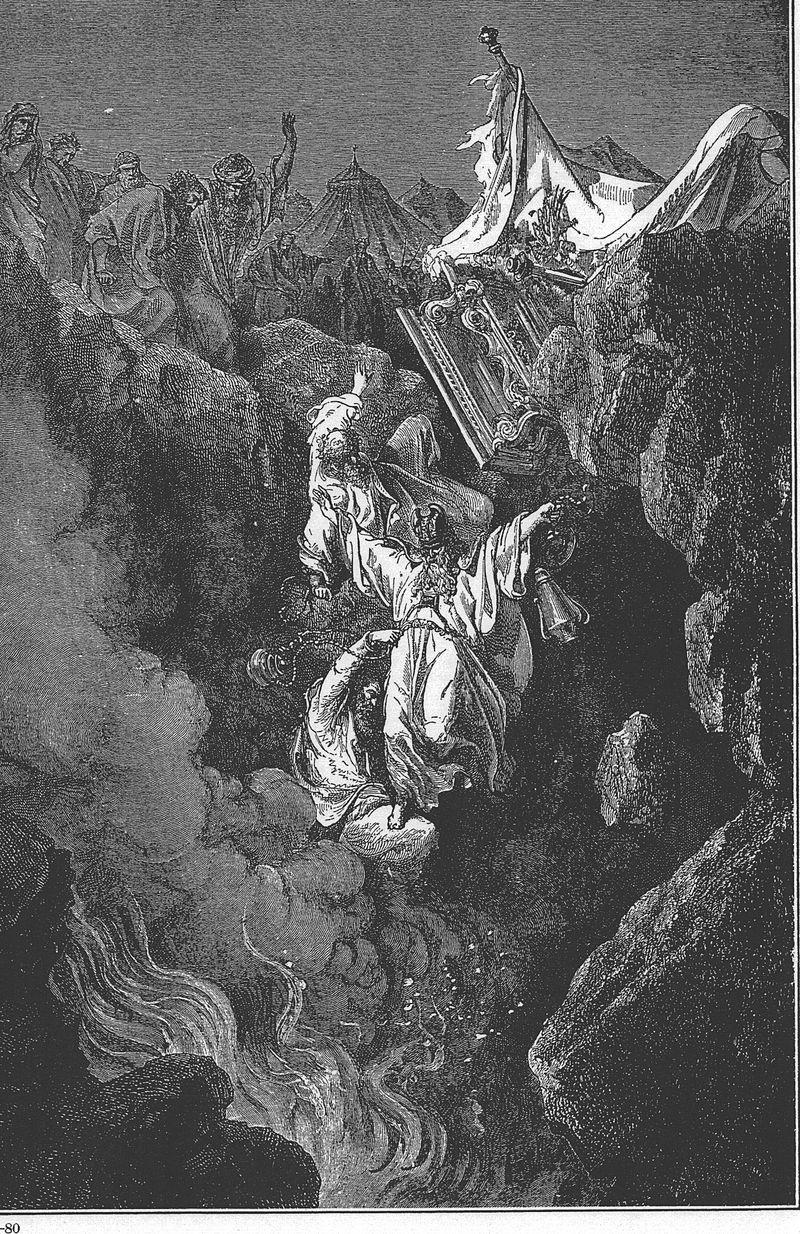

Третий пример обычаев отцов в библейские времена, показывающий, что перед выходом на войну (да и в других бытовых ситуациях) они запросто объявляли людей табу, вслед за чем тех надлежало казнить. Ифтах, собираясь на войну с амонитянами, дал обет: «Да будет: выходящий из дверей дома моего навстречу мне, по возвращении моём с миром от амонитян, да будет он Господу, и вознесу это во всесожжение… и вот, дочь его выходит навстречу ему… и совершил он над нею обет свой, который дал» (Судей, 11:30-39).

Нахманид не видел в этом ничего страшного. Он пишет: «На основании этого стиха (‘Всякий посвящённый человек не может быть выкуплен; он должен быть предан смерти’ – Левит, 27:29) я утверждаю, что закон таков: если царь Израиля или Санhедрин – наделённый судебной властью – в присутствии всего народа объявит всеобщую войну с некоторым городом или объявит что-либо табу, то преступника (не пришедшего на войну или нарушившего табу – прим. пер.) надлежит казнить». Короче говоря, согласно Нахманиду, достаточно разрешения Санhедрина на «посвящение» чего угодно, чтобы нарушителя можно было убить без суда и следствия, без свидетелей и ни о чём не предупреждая.

Это должно послужить ответом тем, кто вещает о превосходстве Божественной морали Торы перед моралью человеческой (которое, по их словам, сводится к тому, что человеческая мораль претерпевает изменения, в то время как мораль Божественная остаётся неизменной). Хотелось бы спросить: чего стоит неизменная мораль, если она сама по себе абсолютно аморальна и бесчеловечна? Выходит, что для людей верующих грань между «Не убий!» и «Да убий!» почти незаметна. Писание разрешает убивать на основании клятвы-посвящения, хотя речь не идёт о какой бы то ни было справедливой или разумной причине для убийства. Чем провинилась дочь Ифтаха? Или жители Гилада, которые не хотели воевать с коленом Биньямина? А их жёны, которые в любом случае не могли бы пойти на войну? Неужели клятвы убить их, данной другими, достаточно, чтобы еврейский закон разрешил эту резню?! Что же это за закон такой?

Уж куда симпатичнее выглядят человеческие нормы поведения, как бы они ни менялись, чем такая Божественная мораль.