— версия для печати

Не вари козлёнка в молоке матери его

Исход 34:26

В предыдущих главах мы продемонстрировали, объяснили и доказали, что мудрецы устанавливают hалаху по собственному разумению. Здесь мы займёмся исследовательскими методами мудрецов и рассмотрим их в двух аспектах: во-первых – можно ли проследить какую-то последовательность в том, как они строят выводы с помощью тринадцати правил толкования Торы; во-вторых – приемлемы ли их объяснения с точки зрения здравого смысла.

В трактате Хулин, 113а, сказано: «Рабби Акива говорит: Варение диких зверей и птиц в молоке не запрещено Торой, ибо ‘Не вари козлёнка в молоке матери его’ сказано три раза – т. е. кроме зверя, птицы и нечистой скотины». Но откуда мы знаем, что это относится к любой скотине, если в Торе говорится только о козлёнке? «Рабби Элазар сказал: В Писании сказано: ‘Йеhуда же послал козлёнка коз’, – раз здесь говорится, что это был именно козлёнок коз, то всюду, где сказано просто ‘козлёнок’, имеется в виду также козлёнок коровы или овцы. Но, может быть, как раз отсюда-то и можно было бы сделать вывод, что всюду, где сказано ‘козлёнок’, подразумевается, что это козлёнок коз? – В другом месте Писание говорит: ‘Шкурки же козлят коз’, – значит, всюду, где сказано просто ‘козлёнок’, имеется в виду также козлёнок коровы или овцы. Но, может быть, как раз отсюда-то и можно было бы сделать вывод, что всюду, где сказано ‘козлёнок’, подразумевается, что это козлёнок коз? – Нет, потому что это два стиха, сообщающих одно и то же – а в подобном случае из них не делают вывода». Раши пишет об этом в нашем разделе: «Козлёнок – это любое новорожденное, в том числе даже телёнок или ягнёнок. Поскольку Писанию несколько раз надо было пояснять, что речь именно о детище козы, можно заключить, что просто козлёнком Тора называет любое млекопитающее».

Непонятно – если козлёнком называется любое млекопитающее, почему рабби Акива исключил диких животных, млекопитающих ничуть не в меньшей степени, чем домашние?

Кроме того – что гораздо серьёзнее – слова мудрецов противоречат здравому смыслу; ведь любой homo sapiens, который задастся вопросом, что именно Тора называет козлёнком, изучит как те места в Писании, где говорится о козлёнке, так и те, где упоминается «козлёнок коз», и придёт к выводу, что Тора называет козлёнком именно козлёнка. Точно так же там, где написано: «телёнок коровьего роду» (Левит, 9:2), нам и в голову не приходит, что просто ‘телёнком’ в Торе называется и «бараний телёнок» тоже!..

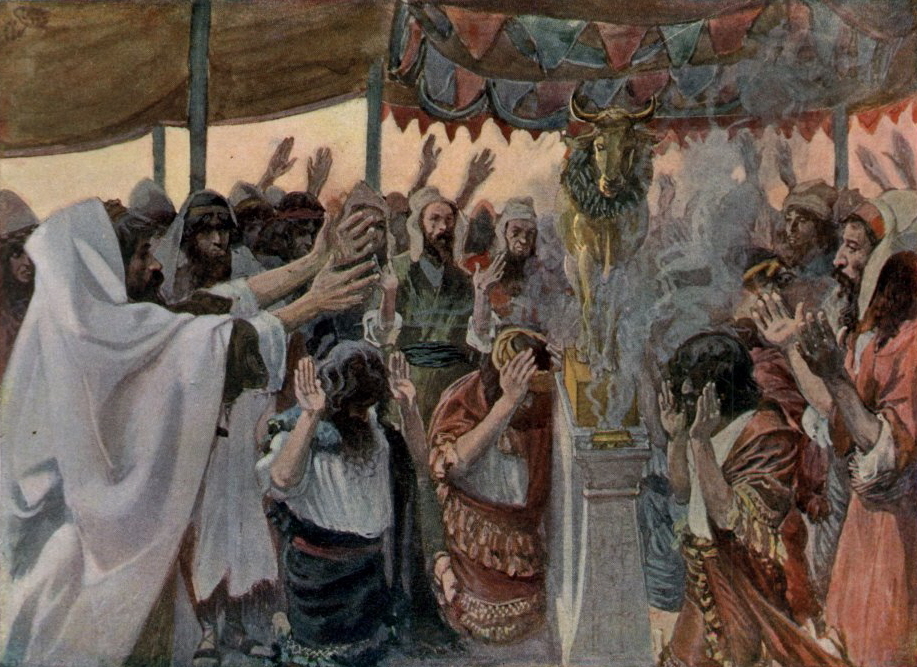

К тому же о козле, например, сказано: «И взяли они одежду Иосифа, и зарезали козла козлищ» (Бытие, 37:31). Очевидно же, что, несмотря на это, там, где упоминается просто «козёл», речь идёт не о быке и не о баране. Во всех этих случаях никто не вспоминает о правиле двух стихов, сообщающих одно и то же, и нет никакой логики в том, чтобы применить его к стихам о козлёнке.

Раз уж мы упомянули о козле, скажем и про него пару добрых слов. Маймонид пишет в Законах о практике жертвоприношений, гл. 1, з. 14: «Всюду, где говорится ‘телёнок’ – это одногодок; ‘бычок’ – двухлеток; ‘козёл козлищ’ – двухлеток, а весь второй год он зовётся козлом» (а козлёнком – до года). Поэтому в гл. 16, з. 1, Маймонид постановил, что «Тот, кто дал обет принести большую жертву, а принёс маленькую, обет не выполнил… а если дал обет принести в жертву козлёнка, а принёс козла – выполнил», но если, наоборот, обещал козла, а принёс козлёнка – то нет. Мы видим, что для педантичного Маймонида козлёнок – это именно козлёнок, а не детёныш какого-либо животного вообще; то же и с Гемарой, которая называет козлёнка просто козлёнком. Кесеф Мишне задаёт вопрос по поводу определения Маймонидом козла как двухлетки: «Ведь общественные грехоочистительные жертвы можно приносить начиная с тридцатого дня… а про них написано: ‘козёл коз’». Этот момент так мешал Кесеф Мишне, что тот изменил версию Маймонида в этой классификации видов: он упомянул об отличии «козла коз»-одногодка от просто «козла»-двухлетка, не говоря, откуда взялось такое различие в определении козлов. Мишне ле-Мелех отмечает с удивлением, что граница между козлами не проводится ни в одном из источников hалахи.

Вернёмся к нашим козлятам. Ибн Эзра пишет просто: «Рабби Шломо (Раши) написал, что козлёнок – это любое новорожденное, даже телёнок или ягнёнок. Он доказывает это тем, что Писанию пришлось пояснять: козлёнок коз. Однако он неправ. Козлёнком – что на иврите, что по-арабски – называется только дитя козы, и к другим видам это слово относиться не может» (в комментарии к Исход, 23:19). Соответственно, по мнению Ибн Эзры, в основу приведённой выше гемары в трактате Хулин легла ошибка.

Методы углублённого исследования, применявшиеся мудрецами, не только странны и малопонятны, их учение ещё и до того непоследовательно, что мы не в состоянии его разобрать, как пишет Гинат Врадим в книге Ган hа-Мелех, гл. 63: «В Талмуде есть два противоречивых подхода. В одних случаях говорится, что подчёркнутый Писанием отдельно закон не распространяется на прочие подобные ситуации; в других – напротив, что отсюда можно вывести, что этот закон действителен вообще. В трактате Хулин, 113, по поводу варения в молоке, Гемара выводит из сказанного о Йеhуде: ‘Йеhуда же послал козлёнка коз’, что здесь речь идёт именно о козлёнке, вслед за чем спрашивает: может быть, отсюда-то можно было бы как раз сделать общий вывод… следовательно, если толкование некоторого стиха приводит к некоторому выводу, этот вывод можно распространить на всё Писание целиком – а иногда всё наоборот. В этом обязательно нужно разобраться» (цитата приведена в сокращении). Пример можно найти в трактате Шаббат, 106а: «Раз понадобился отдельный стих, чтобы разрешить обрезание в субботу – значит, тот, кто просто поранит другого, тем самым нарушает субботу». Здесь Гемара не предлагает заключить, что тот, кто поранит другого, не нарушает никакого специального субботнего запрета. Таких примеров много.

Чтобы уберечь нас от нарушения законов Торы, мудрецы ввели разные оградительные и предостерегательные постановления; из этих соображений они запретили нам, например, есть молочное после мясного, хотя разрешили есть мясо после сыра: «Рав Хисда сказал: Тому, кто ел мясо, нельзя есть сыр, но тому, кто ел сыр, можно есть мясо» (Хулин, 105а). Рама же пишет в Йоре Деа, гл. 89, п. 2: «Некоторые не едят даже мясо после сыра» (то же пишет и Зоhар).

Вообще, методы, которыми устанавливает hалаху книга Зоhар, в корне противоречат основам нашей веры – одна из которых состоит, как известно, в том, что «Тора не на небе». Об этом стоит рассказать подробнее. Сперва процитируем ответ р. Меира бен Баруха из Ротенбурга в ч. 4, гл. 615 (Пражское издание): «А на ваш вопрос по поводу того, верно ли, что я не ем после сыра мясо скота и дикого зверя, но ем птицу, скажу, что в дни моей бесшабашной юности я насмехался над теми, кто придерживался подобного обычая, он казался мне ханжеством и ересью – пока в один прекрасный день я не обнаружил в промежутке между трапезами сыр, застрявший у меня в зубах. Я тотчас принял решения не есть мяса после сыра, как не ел до того лишь сыра после мяса. В моём решении нельзя усмотреть ни несогласия с Талмудом, ни добавления, которое вредит делу… ибо никому не заказано накладывать на себя ограничения с тем, чтобы уберечься от греха».

Из сказанного р. Меиром бен Барухом очевидно, что ограничения, наложенные с целью уберечься от греха, позволительны, в то время как запрет, установленный как hалаха навеки, есть не что иное, как ересь, и потому он не постановил, что есть мясо после сыра запрещено, а лишь стал строже относиться к собственному поведению. В связи с этим нам трудно понять Рама и Бейт Йосеф (Орах Хаим, 173), которые приводят в подтверждение своих слов сказанное в книге Зоhар к разделу Мишпатим: «Всякий, кто вкусит этой пищи (мяса с молоком, даже если не вместе, а по очереди)… сорок дней будет как козлёнок, зажаренный на вертеле в собственной шкуре… а если в этот период он зачнёт сына, душа того будет от нечистой силы». Зоhар, в отличие от мудрецов каждого поколения, не строит свои выводы на изучении и толковании, а говорит их от себя, словно сидит в тайном совете Господнем; он запрещает то, что было разрешено Талмудом, да ещё и пугает нас, что, мол, ежели кто зачнёт после этого сына, душа ребёнка будет от нечистой силы. А ведь это – сущая ересь, как писал р. Меир бен Барух, причём ересь наихудшего сорта, за которую полагается смертная казнь. Хотя автора Зоhара нельзя считать «непокорным закону старейшиной», поскольку он всё-таки не мудрец Синедриона, он вполне подходит под определение пророка, который объявляет новый закон – а такого пророка положено казнить через удавление. Маймонид пишет в предисловии к комментарию к Мишне: «…который пророчествовал от Имени Божьего и взывал к народу… вне зависимости от того, добавлял ли он или убавлял что-либо в стихе Писания или в принятом толковании… его должно казнить через удавление, ибо он лжепророк… а Всеблагой не дозволил нам учиться у пророков, а лишь у мудрецов, людей учения».

Приведённые выше слова книги Зоhар о том, что мясо нельзя есть после сыра, никак не отнесёшь ни к ограничениям, ни к предостережениям: это совершенно самостоятельный изначальный запрет – Зоhар как будто добавляет ещё один закон к существующей традиции, а это карается удавлением.

Конечно, можно сказать, что Зоhар не говорит от Имени Божьего, а основывается на подсказке святого духа, и потому автор не подлежит смертной казни. Возможно, это так, но уж принимать hалаху в соответствии со сказанным там нам никак нельзя, как пишет рав Кук в своей книге Мишпат Коhен, гл. 96: «Нельзя принимать hалаху под влиянием святого духа, ибо Тора не на небе».

Под конец приведём цитату из Меири, в комментарии к Санhедрин, 90а: «Если же он напророчил дополнение к заповеди, не связанное с предостережениями или каким-либо временным постановлением, не способствующее соблюдению прочих заповедей, а как новое пророчество, божественное распоряжение… его не слушают и его пророчеству не верят, даже если он уже считался истинным пророком. Его казнят через удавление, без жалости, недолго думая… и не только если он выступил против слов Торы, но даже против слов мудрецов – например, разрешил есть квасное в шестой час перед началом Пасхи или запретил в пятый на ином основании, нежели ограждение народа от нарушений».